| 王渔洋的“布衣交” | ||||||

|

||||||

|

王渔洋是一位文人:他一生勤于著述,有著述560多卷,写诗4000余首;他独创诗论“神韵说”,被誉为“一代正宗”、“文坛领袖”。 王渔洋也是一位官吏:历任扬州推官、升礼部主事、国子监祭酒、左都御史,累官至刑部尚书,官居一品,位列九卿。 身为清初诗坛领袖,王渔洋被誉于诗坛圭臬;而作为“有清一代集名臣、诗人、学者于一身的文化伟人”,王渔洋已跻身于中国历史文化名人行列:2012年,中国作家协会重大国家出版工程——《中国历史文化名人传》大型丛书正式启动,共确定120余位中国历史文化名人,王渔洋位列98。 王渔洋是一位乐于奖掖后进的诗坛领袖,文学交往十分广泛,晚年编著《感旧集》记录其文学交游 多年来,王渔洋作为清初“诗坛领袖”,一直高踞于“文学圣坛”之上,成为“阳春白雪”的代名词而游离于大众视野之外,对其的研究也多局限于其文学方面的成就。其实,当你“走近”王渔洋,你会发现,王渔洋不仅仅是一位杰出的诗人和作家,还是一位秉公执法、勤政爱民、廉洁自律、谨慎持重的好官,一位注重身教、关怀备致的好父亲,更是一个以诚待友、不拘门第、乐于奖掖后进的良师益友。 作为清初诗坛领袖,王渔洋交游甚广,当时有影响的诗人多与之有所往来,他们生活时期(康熙初、中期)正逢清诗发展第一个高潮,与明末诗坛萧条的景象不同,此时“循世之遗老,兴国之硕彦,无不荟萃一时”,王渔洋与当时遗民诗人群、身仕两朝诗人群、清初的达官贵人及布衣都有所交往。上至皇亲国戚王侯公卿,下至寒门士子平民布衣,南至岭南,北到燕冀,西至陇蜀,东至青齐,遍及海内。如此大的交游网络,为其以后诗坛盟主的地位打下了坚实的基础。在王渔洋浩繁的著作中,其晚年编选的一本诗集对研究王渔洋的文学交游有着非常重要的作用,这就是王渔洋晚年编选的《感旧集》。《感旧集》是王渔洋编选的一部收录清初诗人诗作的诗歌总集。该集成书于康熙十二年至十三年间,全书入选诗人333人,入选诗歌2572首。 在王渔洋的文学交游中,布衣诗人占了很大的份量。他也以其布衣情怀和诗歌成就赢得当时文坛的推崇。 扬州五年,王渔洋广交诗人,热衷于各类文学活动,交往最多的就是遗民诗人 顺治十五年(1658年),王渔洋考中进士,次年谒选得扬州推官,1660年3月到任。王渔洋从到任到1665年7月离任,在扬州长达五年。对于王渔洋在扬州的5年生活,山东大学教授王小舒先生认为,王渔洋有了更多的机会接触各阶层的人士,与时代保持着较为密切的关系。从地理环境上说,扬州位于长江边,既是风景胜地,又是古代名都,为文学创作提供了良好的条件。五年当中,王渔洋下金陵、过京口、游苏州、泛太湖,历尽江南名胜古迹,广泛结交名士、遗民,这番经历对于王渔洋来说影响极大。 扬州五年,王渔洋交往最多的是布衣诗人。《渔洋诗话》称:“余在广陵五年,多布衣交。”在扬州期间,王渔洋“昼了公事,夜接词人”,与文人遗民诗酒唱和,往来酬赠,其中有钱谦益、吴伟业等文坛巨匠和社会名流,更多的是名位不显、坎坷困顿,处于生活底层的布衣寒士,包括艺人、商贩、僧人等。身份地位的悬殊,生活境遇的高下并没有妨碍他们的交往,相反,王渔洋尊重这些布衣寒士的学识和人品,同情他们的境遇,多是主动相访,以诗订交,并给予力所能及的帮助,留下了许多诗文趣事。 王渔洋与邵潜。邵潜字潜夫,明朝诗人,自号五岳外臣,南通州人。性格孤傲怪僻,好骂人,不招人喜欢。晚境孤单,年已八十,穷困潦倒,长期居住于陋室,苦于承担徭役。但王渔洋认为其“所著《友谊录》《循吏传》《印史》诸书,多可传者。”康熙四年(1665),王渔洋亲临其蓬门拜访,与其共饮浊酒。当地县令听说后,立刻免去了邵潜的徭役。 虽然王渔洋家无余资,但待人却十分仗义。侨居扬州的福建人许天玉滞留扬州,生活贫困,进京赶考却没有盘缠,万般无奈之下来找王渔洋。不巧的是,王渔洋此时家中“适无一钱”,便摘下妻子的手镯赠给许天玉助其上路。 泰州平民吴嘉纪,在生活极度贫困的情况下,写出《陋轩诗集》。王渔洋在扬州得知后,奔波百余里前往拜访,并为其诗集做序,使之得以广泛流传。这使得吴嘉纪感激涕零,亲自乘船到扬州致谢。 王渔洋的文学地位越来越高,官职不断晋升,但他从不恃官高位重,只凭诗会友、以文论交、不论贫富 王渔洋的诗名越来越大,官位也不断升迁,直至刑部尚书,成为清初文坛公认的盟主。一时间、诗坛新人、文坛后辈到京城求名师指点作品,往往首先拜见王渔洋,如能得到一言片字的褒奖,就会声名鹊起。但官高位显的王渔洋始终没有泯灭自己的儒士本色和诗人气质,一生与文朋诗友真诚交往。 吴雯是山西蒲州的一个穷困书生,初到京城时无人理会,备受奚落。后来,他去谒见王渔洋,递上自己的诗稿。王渔洋阅后给予充分肯定,大加赞赏,接着,王渔洋又在不同场合向诗界同仁竭力推荐这位诗友,并当场背诵了吴雯的几首诗,众人听后,大感惊异,于是相继造访这位名不见传的年轻诗人。吴雯参加博学鸿词考试未中,返归故里,王渔洋为他设宴送行。若干年后,吴雯依然感念于这位文坛领袖的盛情,作诗云:“入座宁教樽酒空,论文应忘檐花落。更有渔洋君最亲,我心切切亦斯人。” 王渔洋与家乡文人的交往也十分密切,尤其是与蒲松龄和徐夜的交往更具有代表性 王渔洋与蒲松龄的交往,更是300多年来人们津津乐道的话题。 比王渔洋小6岁的蒲松龄,科举屡试不第,穷困潦倒,为了生计,只得在一毕姓人家当私塾先生。康熙二十六年(1687),王渔洋在一个偶然的机会结识了蒲松龄,此后两人便有书信往来。当得知蒲松龄正在写作《聊斋志异》时,王渔洋表现出极大兴趣,不久便认真阅读了书稿。王渔洋发现蒲松龄的创作才华后,不顾当时人们对志异类小说的蔑视,不顾因作者身份低卑而带来的社会上的偏见,决然在《题聊斋文集后》一文认定说:“卓乎大家,其可传后无疑也。”康熙二十七年(1688),王渔洋作《戏题蒲生<聊斋志异>卷后》:“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时。” 王渔洋的肯定,给背负着沉重生活和精神压力的蒲松龄巨大鼓舞。他将王渔洋这首诗题载于《聊斋志异》各种抄本、刊本的卷首或卷末。因为有了王渔洋的赏识和推荐,蒲松龄和他的《聊斋志异》得以广为流传。康熙四十年(1701)春,蒲松龄托人给在京城任刑部尚书的王渔洋捎去一封书信,信中说:“十年前一奉几杖,入耳者宛在胸襟,或云老先生虽有台阁位望,无改名士风流。”表达了与王渔洋阔别后的思念,盛赞其虽官高位显,但名士风度未减,对能与其以文字相交,深感荣幸。十年后,王渔洋在故里新城病逝,讣闻传来,蒲松龄痛写挽诗四首,其一云:“昨宵犹自梦渔洋,谁料乘云入帝乡。海岳含悲云惨淡,星河无色月凄凉。儒林道丧典型尽,大雅风衰文献亡。薤露一声关塞黑,斗南名士俱沾裳。”这首诗代表了王渔洋的诗友对他的无限崇敬和深切怀念之情。 蒲松龄与王渔洋一生中只有一次会面,之后主要是书信往来、诗歌赠答。由于两人的身份、地位、名望过分悬殊,交往中并非完全平等。王渔洋与蒲松龄,敬重彼此的文学造诣,知己唱酬。对于这一点,著名学者袁世硕先生评价说,“在王渔洋一方,他是以一位朝官、文学名流的身份,对一位本来不出名的文学作者发生了兴趣,赞赏其文字,给予了一定的鼓励;在蒲松龄一方,他是由于在怀才不遇和文学创作的困惑中,受到了这位高官、文坛泰斗的褒誉,使其在文坛地位有所提升,而感到非常欣慰,颇有知己之感,自然对王渔洋的为官清正与诗文造诣非常钦敬。” 王渔洋与表兄徐夜的交往也非常密切。二人一是遗民诗人,反清志士,一是朝廷高官,清初诗坛领袖,虽然身份地位迥异,但二人的交往却保持了一生。王渔洋不仅与徐夜诗文往来比较频繁,相交颇深,而且,特别关心徐夜的生活。徐夜一生贫困,晚年生活境况更是悲惨,王渔洋经常接济他,还曾经给当地县令去信,“请县官司为草堂十数间,给水田一二顷,免其当户徭役,令得保其志。”虽然县令没有执行,但也可见渔洋对其关心。 徐夜在隐居之后,蓬门昼掩,只与王渔洋兄弟来往。其诗亦靠王渔洋为之游扬,渐为世人所知。而徐夜性恬淡,不乐人知,王渔洋在京师屡屡索稿,他只是逊谢而已。不得已, 徐夜去世后,王渔洋又为之摭拾遗诗200余首,刻《徐东痴诗》2卷,将其遗作保存下来。如果不是王渔洋的关心,恐怕徐夜诗作早已不存世了。 王渔洋还特别重视民间无名诗人和他们的著作,把所见所闻都随笔记了下来,这在《渔洋诗话》中可以见到。王渔洋所记人物,遍及各行各业,有木工、衣工、和尚、道士,甚至还有乞丐等,他们凡有一言可采,有一篇之胜,他都给予表扬,或采录其诗,以诗友视之。众多的文学后进或布衣诗人得到了他的提携和熏染,当时的诗集由他评定后刊行问世的有数十种。一大批诗人经过他的推举为大家所熟知。“当康熙中,其声望奔走天下,凡刊刻诗者,无不称渔洋山人评点者,无为冠以渔洋山人序者。”王渔洋一生为别人的著作了大量的序、跋,以其地位和声望对清代文学的发展起到了积极的促进作用。 综上所述,王渔洋的“布衣交”,不只是出于淳厚的性情,其主要内容和目的还是围绕着文学活动和创作交流,最重要的是,对于这些诗人,无论是仕宦,还是布衣,凡有一言可采,有一篇之胜,他都给予表扬,或采录其诗,以诗友视之。像王渔洋这样高居于庙堂之上、官居一品,位列九卿的“领袖”“高官”,能够满腔热情地推举时贤,奖掖后进,在清代文学家中并不多见。 (杨成见 包泉敏)

王渔洋故居中的蒲松龄和王渔洋雕塑

位于新城镇的徐夜故居

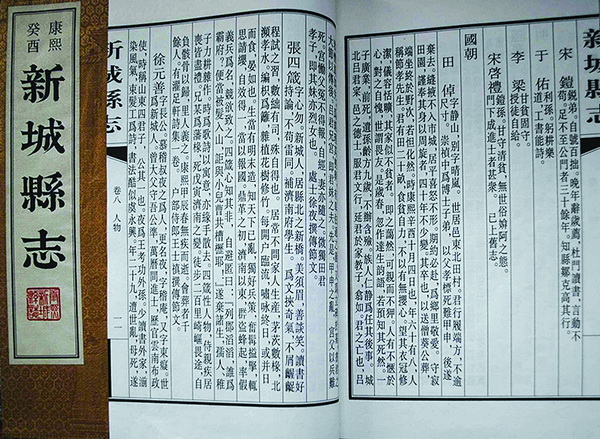

新城县志中关于徐夜的记载

王渔洋故居的石帆亭等成为众多文人吟诵的对象 |

||||||

| 打印本页 关闭窗口 | ||||||