人类起源是人类认识自我历史中一个永恒的命题[1]。人类化石是研究人类起源与演化最直接的证据。山东地区目前发现的人类化石有沂源猿人和新泰乌珠台人,分别属于人类演化历史的直立人和晚期智人阶段,时代上为第四纪更新世的中期和晚期。山东人类化石的发现和其他许多古人类的发现一样,多少带有些偶然性,但发现者以专业的敏锐和在野外考察中认真踏实的工作实现了山东古人类发现的突破。这些发现为古人类学研究提供了最基础的材料,并激发了人们在本地区寻找更多、更早人类化石与活动遗迹的工作热情。本文旨在回顾山东人类化石发现和研究的历史,介绍沂源猿人牙齿研究的最新进展,指出本地区古人类学研究中存在的问题和下一步的工作方向。

一、发现与研究历史

1.新泰乌珠台人

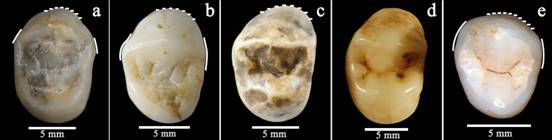

1966年4月,新泰县刘杜公社乌珠台村农民为寻找水源在村南约700米的中寒武纪致密鲕状灰岩形成的溶洞中发现了化石(图1),并报告山东省博物馆。省博物馆的孟振亚在这些化石中辨认出一颗人类牙齿。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所闻讯后即派吴新智和宗冠福与省博物馆的工作人员赴现场勘察,又发现了一些哺乳动物化石。所有标本由孟振亚送到中科院古脊椎所进行研究。1973年吴新智、宗冠福研究认为:人牙化石为左下第一或第二臼齿,咬合面有5个齿尖,齿沟呈“丫”形排列,磨蚀1度,远中面无接触痕迹,尺寸不大,可能属于一个女孩。牙齿没有齿带,颊面基部不鼓出,咬合面副脊不发达,齿前部宽小于后部宽,牙齿不粗壮,形态比较接近于智人。动物化石属于虎、马、猪、鹿、牛和披毛犀。该动物组合中,除披毛犀限于生活在更新世外,其他种类都可以延续到全新世,因此时代应为晚更新世[2]。

新泰乌珠台晚期智人的材料仅有一枚牙齿化石,能提供的研究信息有限,但是作为山东地区人类化石的首次发现,它开启了在该地区寻找和研究古人类的先河。

图1新泰乌珠台人牙齿及伴生动物化石

(1乌珠台人左下臼齿:a咬合面,b近中面,c远中面;2牛:上臼齿;3马:上臼齿;4虎:左上第二前臼齿;5披毛犀:a右下第三臼齿,b左上第四前臼齿,c右上第二臼齿)

2.沂源猿人

1981年9月18日,根据沂源县土门公社建筑队徐希贵提供的线索,山东省沂源县文物普查小组的徐淑彬、杨雷和柴向荣在距土门公社芝芳村西北约1.5公里的骑子鞍山东侧一处裂隙堆积中发现了一块人类头盖骨残片和一些动物化石,该处后来被称为第一地点。10月18日,山东省文化局派员将这些化石交由北京大学历史系吕遵谔进行初步鉴定。11月3日至17日,山东省文化局组织省博物馆孟振亚、冀鸿,省文物考古研究所吴文祺和沂源县图书馆张文明、杨雷、徐淑彬等组成发掘队对第一地点继续发掘,将附近的另外两处裂隙编号为第二、三地点,同时对第三地点的堆积物进行了清理。第二地点在第一地点南16米处,第三地点位于第二地点南40米。这次发掘除了获得大量的哺乳动物化石外,还从第一和第三地点分别得到两枚和三枚人牙。1982年5月,山东省文化局与北京大学历史系合作再次进行了发掘,工作人员有北大的吕遵谔、李平生、黄蕴平、学生夏竟峰、水涛、关学军,省博物馆的孟振亚、张生,山东大学历史系学生栾丰实,沂源县图书馆的杨雷、柴向荣、张文明等。这次发掘在第三地点又得到两枚人牙化石。

1989年吕遵谔等对沂源出土的人类化石进行了细致的描述,与来自周口店、和县、淅川、郧县、许家窑、马坝、长阳、爪哇等地的古人类进行了头骨和牙齿性状的对比,并结合伴生哺乳动物群的性质和特征,认为沂源猿人全部化石材料代表了至少两个成年个体,其形态具有直立人的很多典型特征,在分类上可归属直立人,与北京猿人的关系较为密切,其生存的地质年代应属中更新世[3]。

沂源猿人化石(图2)包括:从第一地点采到的一块头盖骨残片(标本编号Sh.y.001,下同),包括大部分顶骨、小部分额骨和枕骨;两块额骨眶上部的断块(左侧:Sh.y.002.1、右侧:Sh.y.002.2),这两件标本是从第一地点采集的碎骨中捡出来的,Sh.y.002.2与Sh.y.001可能属于同一个体;右下犬齿C(Sh.y.005)和左上第二前臼齿P4(Sh.y.007)。从第三地点发现的5枚人牙分别为:右上第一前臼齿P3(Sh.y.003)、右上第一臼齿M1(Sh.y.008)、左上第一前臼齿P3(Sh.y.004)、左上第二前臼齿P4(Sh.y.071)和右下第一臼齿M1(Sh.y.072);其中前面的4枚根据牙齿大小、形态特征、咬合面磨损程度以及化石色质判断应属于同一个体。

图2沂源猿人化石

与沂源猿人伴生的哺乳动物化石有硕猕猴、大河狸、变异狼、棕熊、中国黑熊、鬣狗、虎、三门马、梅氏犀、李氏野猪、肿骨大角鹿、斑鹿、牛,其组合和种类与周口店第一地点大致相同。

1999年吴汝康等提出将沂源猿人归为直立人的头骨和牙齿特征,以及动物群的特征在中国早期智人中也有发现,如陕西大荔。此外,牙齿缺乏明显的齿带这一特征更提示沂源猿人可能归属于早期智人。在时代上,根据动物群的性质和特征认为与周口店第一地点洞穴堆积的第四、五层相当,据铀系法测定距今约31万年[4]。

2006年5月25日,沂源猿人遗址被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2007年10月7日至10日,由中科院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学考古文博学院、山东省文化厅、山东大学和淄博市政府共同主办的“沂源猿人学术研讨会”在山东省沂源县召开。来自国内科研院所、大学和博物馆的20余位活跃在古人类学和史前考古学一线的专家学者出席了会议,与会专家围绕沂源猿人的发现过程、学术意义与山东古人类与旧石器研究的未来方向展开了深入讨论。

沂源猿人化石的发现是山东古人类研究的一次重要突破,将人类在山东这片土地上生存的历史提前了几十万年。

二、沂源猿人化石研究存在的问题

1.生存年代

沂源猿人遗址目前还没有绝对年龄的测定数据。1982年对沂源猿人发现的新闻报道中有“距今四十万至五十万年”[5]的提法,这是当时根据动物群的性质与北京猿人相似而做出的判断,现在大多数研究者接受的北京猿人生活年代为距今60-20多万年之间[6];吴汝康等1999年认为沂源猿人的时代与周口店第一地点洞穴堆积的第四、五层相当,这一层位出土的骨化石铀系年龄为距今约31万年。这些数据都是通过对比得出的,而不是通过对遗址中测年样品的测定所得出的绝对年龄。

2.分类地位

吴汝康等认为将沂源猿人归入直立人的许多特征,如“头盖骨较厚,眉脊也厚,牙齿较大,咬合面花纹复杂,伴生有肿骨鹿等”也可见之于中国的早期智人,如陕西的大荔人。沂源猿人的牙齿欠缺齿带提示他也可能归属于早期智人[7]。由此看来,沂源猿人究竟属于直立人还是早期智人或是具有两者之间过渡的性质还需进一步的研究。

3.与周口店等中国直立人形态特征的差别

沂源猿人牙齿齿带欠缺,而北京猿人的齿带明显提示沂源猿人比北京猿人进化;沂源猿人化石在其眉脊各段之间的比例方面,与北京及和县的猿人相反。前者(Sh.y.002.1)的外侧段比内侧段厚,中段最薄;后两者的眉脊都是外侧段比内侧段薄,中段或最厚或接近于较厚的内侧段[8];这种形态特征的差别反应的是地区性形态特征的差异还是具有进化上的意义,目前还不明确。

三、近期研究进展

基于沂源猿人化石研究存在的问题,2009年7月山东省博物馆与中科院古脊椎所刘武研究员的课题组开展对沂源猿人化石的进一步研究。研究内容包括:1)采用形态测量方法对沂源猿人牙齿的齿尖面积和齿冠外轮廓形状进行了研究,并与亚洲直立人、中国早期智人、亚洲晚期智人、南方古猿以及现代人进行了对比;2)观察沂源猿人牙齿使用痕迹的分布和表现特点。这些研究使我们对沂源猿人牙齿的形态特征、沂源猿人的分类地位和其可能具有的行为特征有了更详细的了解和更深入的认识。

1. 沂源猿人牙齿形态特征

传统上对古人类牙齿测量性特征的研究仅限于牙齿线性距离测量及指数分析。形态测量方法则以对牙齿形状的量化分析来研究牙齿的形态变异和形态转化。齿尖面积和齿冠轮廓形状在古人类牙齿形态分析的研究中被认为是具有分类意义的性状[9]。沂源猿人的犬齿由于齿冠基底边缘形状受到磨耗影响较大,且缺乏相应的中国直立人和中国早期智人的对比材料,孙承凯、周蜜和邢松[10]采用形态测量方法对沂源猿人其余的六枚牙齿(图3)进行了研究。

图3用于形态测量分析的六枚沂源猿人牙齿,咬合面视

(引自孙承凯、周蜜、邢松,审稿中,图1)

形态测量分析结果如下:

两枚P3(Sh.y.003;Sh.y.004)的外轮廓形状研究证实了吕遵谔等文中的研究,即它们属于同一个体。这两枚P3齿冠BL/MD值(BL代表颊-舌径,MD代表近-远中径,下同)比现代人大,前尖齿冠基底边缘向颊侧的突出程度也比现代人明显,且最突出点靠近近中侧,颊侧向近远中突出,次尖齿冠基底边缘向舌侧的最突出点也靠近近中侧,整个轮廓近似蚕豆形。

两枚P4(Sh.y.007;Sh.y.071)分属不同个体,其中Sh.y.007的外轮廓形状与现代人的相近,显示其是比较进化的,前尖齿冠基底边缘向颊侧的最突出点靠近近中,远中舌侧线长于近中舌侧线,使得原尖向舌侧的最突出点也移向近中,前尖的BL稍大于原尖的;Sh.y.071与Sh.y.007不同,其外轮廓形状与现代人的差异较大,显示其比Sh.y.007齿冠轮廓形状看起来稍原始,前尖齿冠基底边缘向颊侧的最突出点位于中央,次尖齿冠基底边缘向舌侧的最突出点比Sh.y.007更靠近近中侧,前尖没有表现出向近远中方向明显的突出,最大BL与次尖的基本保持一致,整个齿冠轮廓BL较MD大很多。

M1(Sh.y.008)前尖相对于后尖向颊侧突出明显,使得颊侧外轮廓线倾斜,齿尖相对面积计算结果显示沂源猿人的M1处在了现代人和晚期智人的分布范围内,代表了其比较进化的一方面;齿冠外轮廓的近中线比较平直,远中面圆隆,次尖缩小,表现为次尖外轮廓内收,这一点区别于现代人。

M1(Sh.y.072)齿冠颊侧外轮廓比较圆隆,没有表现出颊侧沟与颊侧齿冠基底边缘交界处的凹陷,这种特征与部分现代人接近,而在古人类中较少存在;下内尖相对突出,这一特性在部分现代人中表现突出,而古人类的下内尖相对下后尖来说是内收的。

2.沂源猿人的演化地位

最新研究表明沂源猿人的牙齿保留有一些原始特征,例如上前臼齿近似蚕豆形的齿冠外轮廓,M1平直的近中齿冠轮廓线,但是也表现出更多的进步特征,这包括P3颊侧向近远中方向的突出比其他亚洲直立人和中国早期智人更接近于现代人,前尖向颊侧的突出程度减小(图4);P4(Sh.y.007)颊侧向近远中方向突出程度、方式接近于现代人;M1前后尖比例增大,颊侧外轮廓也因此显得非常倾斜;M1颊侧圆隆,下后尖的相对缩小。最新的研究认为,中国直立人和早期智人在牙齿方面差别可能不是很明显,因为研究涉及到的几颗牙齿的外轮廓形状在中国的直立人和早期智人中有重叠。

图4P3形态特征对比

(引自孙承凯、周蜜、邢松,审稿中,图7)

(a:Sh.y.003;b:PA67;c:ZKD19;d:STW252a;e:现代中国人)

(实线:示颊侧向近远中的突出;虚线:示前尖向颊侧的突出程度)

1989年吕遵谔等的研究认为,沂源猿人“和北京猿人的关系较为密切”,“在分类上可归属直立人”[11]。最新的研究认为,虽然沂源猿人表现出了与周口店许多相似的特征,尤其是P4,沂源猿人都可以在周口店出土的标本中找到对应的,但是更多的是表现出不一致,比如说周口店P3颊侧向近远中方向的不对称突出,前尖向颊侧的突出程度较大,M1前尖相对后尖较小,M1颊侧外轮廓线的凹陷以及相对缩小的下内尖。中国直立人中可以分出比较原始的一组,主要包括郧县和周口店第一地点底层出土的标本,与这些标本比起来,沂源猿人是比较进化的;与早期智人相比,沂源猿人并没有表现出更加原始的一面。因此,根据牙齿齿冠外轮廓形状的研究,沂源猿人处在了中国直立人和早期智人这一组的比较进化的边缘。

3.沂源猿人牙齿使用痕迹

人类为获取食物和满足其他需求而使用牙齿从事的各类非咀嚼性活动会在牙齿表面形成使用痕迹。牙齿使用痕迹与古人类的行为特征关系密切,记录了丰富的古人类生存环境、食物构成、获取食物的方式、行为模式及生活习俗等方面的信息[12]。

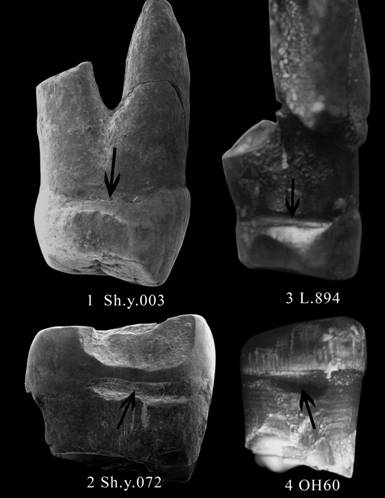

对沂源猿人牙齿的观察发现:在6枚后部牙齿(包括前臼齿和臼齿)远中面(Sh.y.003、Sh.y.004)和近中面(Sh.y.007、Sh.y.008、Sh.y.071、Sh.y.072)的齿颈处有横向的沟槽(图5)或一略凹陷的磨耗面,显微镜下观察可见在沟槽与邻接磨耗面之间的齿冠釉质表面上和磨耗面上有大量近乎平行走向的细的条痕。这些特征与文献中描述的齿间邻接面沟(interproximalgroove)[13][14]在位置、形状上颇为相似,疑与剔牙行为有关。齿间邻接面沟被认为是使用细圆而坚硬的牙签状工具进行剔牙所致。现代人类使用牙签剔牙多数不会造成明显的齿间邻接面沟,这也许与现代人类剔牙频繁程度、剔牙方式、牙签的用料选择和加工形状等因素有关。齿间邻接面沟在化石人类的最早描述可见于魏敦瑞(F.Weidenreich)对周口店直立人牙齿的研究专著,此后在能人、尼安德特人、海德堡人等化石人类都发现[15]。P.S.Ungar等在2001年的一篇关于人类牙齿化石齿间邻接面沟研究评论的文章中认为,齿间邻接面沟很可能反映了人属(Homo)独有的一种(剔牙)行为[16]。最近刘武等在湖北郧西黄龙洞更新世晚期古人类的上颌门齿和犬齿上也发现了齿间邻接面沟,并认为剔牙行为的产生与人类食物中包含大量肉类或坚韧的植物纤维密切相关[17]。有关沂源猿人牙齿使用痕迹的详细研究目前正在进行中。

图5沂源猿人(1、2)与非洲的能人(3)和直立人(4)牙齿上的齿间邻接面沟(箭头所示)

(1右上第一前臼齿,远中面;2右下第一臼齿,近中面;3左上第一前臼齿,远中面,埃塞俄比亚;4右下第三臼齿,近中面,坦桑尼亚奥杜威峡谷.3、4引自P.S.Ungar等2001.)

四、展望

1.沂源猿人所具有的直立人向早期智人过渡的性质对研究古人类在华东地区的演化有重要意义,下一步应开展包括测定沂源猿人生存年代和伴生哺乳动物群的进一步研究。精确的年代测定对了解该地区人类演化的历程,探讨与相邻地区古人类的关系至关重要,伴生动物群的研究除了提供有关生物地层对比的信息外,还为我们了解沂源猿人生活环境背景提供新的视野。

2.山东中部的沂蒙山区,山地和平原交汇,洞穴、河流发育,具有环境和资源的多样性,能满足远古人类和动物生存的多项条件,是在山东寻找和发现古人类化石最具潜力的地区。前人的工作[18][19][20][21]表明这些洞穴、裂隙堆积多数发现有动物化石,少数有石器发现。山东地区目前发现的旧石器地点达十余处,它们是古人类在山东活动的间接证据,提供了寻找人类化石的线索,为实现在该地区取得新的重要古人类发现展示了光明的前景。

3.目前我们对古人类在山东地区活动的细节,如最早出现的时间、迁移路线、与旧石器地点的关系等,与相邻地区古人类的关系以及其生存的环境背景等还知之甚少。针对这些问题,我们在今后的工作中应开展系统的科学考察,通过综合古人类学、旧石器考古学、古哺乳动物学、地质学、年代学和古环境学等多学科的研究,来探讨山东地区人类迁徙以及生存模式,旧石器遗址分布与古人类活动之间的联系,环境变化与古人类活动和动物群演替之间的关系。

致谢刘武、邢松推动和参与沂源猿人最新的研究工作,并对初稿提出修改意见,冀鸿、杨雷、张生提供当年发掘的部分细节,邢松提供图2照片,张文定拍摄图5的电镜照片,谢树华、张丽芬清洗、加固标本,在此一并深表谢意。中国科学院脊椎动物进化系统学重点实验室开放课题基金项目资助(2010LESV001)。