桓台县人民政府

桓台县人民政府

| 标题: | 新城国家历史文化名镇规划公示 | ||

|---|---|---|---|

| 索引号: | 1137032100422129xw/2021-5188894 | 文号: | |

| 发文日期: | 2021-10-20 | 发布机构: | 桓台县新城镇人民政府 |

新城国家历史文化名镇规划公示

- 字号:

- 大

- 中

- 小

- |

- 打印

新城镇是省政府公布的第六批历史文化名镇,也是山东省第三个国家级历史文化名镇。为有效保护名镇历史文化遗产及其历史环境,延续名镇传统格局和风貌,新城镇编制了《新城国家历史文化名镇保护规划》,现已形成规划草案。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》和《山东省史文化名城名镇名村保护条例》 的相关规定,现将规划草案予以公示,公示期为30日,欢迎社会各界和广大市民积极参与,提出宝贵意见和建议。

公示时间为2021年10月20日起至2021年11月19日,共30天。广大市民可通过传真、电子邮件、信函等方式提出书面意见和建议。

传真号:8880015

电子邮箱:htxcjwb@163.com

通信地址:新城镇人民政府

邮编:256403

咨询电话:8880015

新城镇人民政府

2021.10.20

《新城国家历史文化名镇保护规划》

1总则

1.1规划简介

新城镇位于山东省中部,淄博市中北端。距县城索镇15公里,距淄博市区25公里。东接唐山镇,西连邹平县,东南靠周家乡,北依陈庄乡、田庄镇,东西长10.5公里,南北宽8.3公里,面积44.1平方公里。

新城古县城位于镇区偏西南隅,以镇政府西路、张田路、寿济路和老张田路为四界,包括了镇区的城东、城南、城西、城北4个行政村范围。西附忠勤祠及其周边地块,北到北极台,总面积约68.96公顷。

春秋时期,新城一带是齐国的苑囿。齐桓公爱好游猎,常从临淄来此游观射猎,并建高台戏马,隶属高苑地,后为武强、长山二县地。元太祖九年(1214年),山东东路兵马副元帅邑人张贵,组织流民绕台掘土筑城,名“新城”。淄博市桓台县新城镇因其历史悠久、文化底蕴深厚,于2004年10月被命名为“山东省历史文化名镇”,2008年被成功评选为“中国历史文化名镇”。

1.2规划期限

新城国家历史文化名镇保护规划的规划期限与《桓台县新城镇总体规划(2016-2030)》相一致,期限为2021-2030年,分为近期、远期实施:

(一)近期建设(2021-2025)

(二)远期建设(2026-2030)

1.3 规划范围

新城国家历史文化名镇保护规划的范围主要为古城的建设用地范围:北至寿济路附北极台地块,南至老张田路四世宫保坊自然边界,西至张田路忠勤祠地块,东至镇政府西路,规划用地面积约为68.96公顷。

2. 规划目标和原则

2.1规划目标

为承接上层次规划的规划目标和要求,本次规划在全面保护新城镇历史文化资源原真性与连续性、维持历史传统风貌整体性的基础上,改善整体人居环境、交通条件、完善基础设施水平,提高抗灾、防灾能力,提出历史文化资源的适度活化利用策略。

以人为本,统筹古城的保护与发展,保护物质文化和传承精神文化并重,突出保护重点,彰显名镇特色,使新城成为中国北方历史文化名镇保护的典范、中国优秀传统文化的传承地、名镇保护和旅游事业和谐发展的人文宜居城镇。

本规划旨在保护老城的整体空间格局和历史风貌,使其成为淄博及山东省历史文化名镇的杰出典范。

2.2规划原则

通过本次规划,促进桓台新城的保护更新和全面复兴,统筹安排各项开发建设项目,为保护更新提供技术指导。

1、精神文明和物质文明协调发展的原则(整体性原则):

2、历史的真实性、风貌的完整性原则、生活的延续性原则(原真性原则):

3、合理利用、永续利用历史文化资源的原则(可持续性原则):

3.保护策略、层次、内容

3.1 保护策略

(1)系统地保护历史文化遗产及自然环境,改善整体公共环境

保护新城镇历史文化遗产的原真性、整体性。对道路交通、基础设施、公共服务设施、绿化环境、环境卫生等进行改造,提供本地发展的基本条件。

(2)在保护历史文化遗产和改善公共环境的基础上,对文化遗产进行活化利用方式的探索

对不可移动文物的周边环境进行整治,构成游览线路的重要组成部分,探索活化利用的多种可能性。

(3)在对文化遗产进行活化利用方式探索的基础上,开展整体功能提升优化

在活化利用形成旅游线路上重要节的基础上,进一步发展休闲农业、生态农业,完善餐饮、度假、住宿等旅游配套,从而提升活化利用的综合价值,实现名镇的“自我造血”。

3.2保护层次

(1)城镇层次:从古城风貌、传统格局、空间尺度、特色街区等项目,提出改善道路、基础设施、公共服务设施等规划措施。

(2)街区层次:对环境要素、特色街巷、个体保护等项目,提出相应的保护要求和保护措施。

(3)单体层次:对文保单位、历史建筑、历史文化遗址、环境要素等点状的历史文化遗产相关信息进行全面收集整理,提出保护措施。

(4)环境要素层面:对古树名木、牌坊构件及遗址、碑刻等项目进行全面收集整理,提出保护措施。

3.3保护内容和保护对象

本规划的保护对象包括物质文化遗产和非物质文化遗产两个方面的内容。

物质文化遗产:不可移动文物、建议历史建筑、历史环境要素与其相互依存的自然景观和环境。

非物质文化遗产:传统技艺和民间习俗。

新城历史文化名镇保护要素构成表

|

类别 |

保护层面 |

保护内容 |

保护方式 |

保护对象 |

|

物质文化遗产 |

城镇层面 |

古城风貌 |

调整土地使用规划。保护历史文化遗产及环境要素。 |

古城区 |

|

传统格局 |

古城墙遗址视条件分段意向性保护。 传统街道格局基本保持原状。 |

|||

|

空间尺度 |

控制建筑高度。 |

|||

|

特色街区 |

重点整治。 |

|||

|

街区层面 |

环境风貌 |

划定保护范围、建设控制地带、环境协调区,分区管制。 |

纱帽树历史文化街区、多福胡同历史文化街区、“十字街”风貌街区 |

|

|

特色街巷 |

重点整治。 |

|||

|

个体保护 |

按个体层面保护对象的保护要求进行保护。 |

|||

|

个体层面 |

文保单位 |

划定保护范围和建设控制地带,分区管制。 |

共11处(含三处遗址) |

|

|

历史建筑 |

划定保护范围和建设控制地带,分区管制。 |

共9处 |

||

|

历史文化遗址 |

保护实证性历史文化遗产,并视遗址历史和现状条件,以提示性保护措施为主。 |

共13处(不含文物保护单位) |

||

|

环境要素 |

按环境要素层面保护对象的要求进行保护。 |

古树、碑刻等 |

||

|

环境要素层面 |

古树名木 |

原址保护。 |

共10株 |

|

|

牌坊构件及遗址 |

有条件的利用遗存构件复建;遗址则采取提示性保护措施。 |

已查实39处 |

||

|

碑刻 |

视其历史位置和现状情况保护。 |

若干 |

||

|

非物质文化遗产 |

已登录 |

民间文学(故事、传说) |

规划提供展示空间。 |

共2项 |

|

传统手工技艺 |

结合历史建筑、民居展示。 |

共2项 |

||

|

未登录 |

优秀传统文化演绎 |

利用文保单位或历史建筑,通过展示演绎。 |

|

|

|

老字号 |

结合十字街整治适当安排。 |

已查实20处 |

||

|

民间文学(故事、传说) |

规划提供展示空间。 |

共33项 |

||

|

传统手工技艺 |

结合历史建筑、民居展示。 |

共4项 |

||

|

传统医药 |

结合老字号安排展示。 |

共5项 |

||

|

民俗(节庆) |

规划提供展示空间。 |

共10项 |

||

|

传统舞蹈 |

规划提供展示空间。 |

共5项 |

4.规划区保护与发展规划

4.1发展结构

新城国家历史文化名镇保护规划的布局结构为:十字一环,四区十点。

十字——即贯穿古城的东西、南北大街组成的古城十字发展轴,其中以十字相交的街口作为古城的商业和文化核心,带动古城功能的复兴及商业与旅游的发展。

一环——即围绕古城、以古城城墙遗址遗迹为根据的环城文化生态环,规划通过环境治理、增加绿化、城墙遗迹提示等手段,打造新城文化长廊,实现古城格局的完整及古城生态的修复。

四区——即分别位于古城四个方向的城东南居住区、城东北居住区、城西北居住区、城西南文化展示区。

十点——即位于古城内及周边,由北极台、齐桓公戏马台、徐夜故居书画文化园、城隍庙文庙广场、善行祠纱帽树广场、十笏草堂文化会所、耿家大院、渔洋文化纪念馆、忠勤祠、新城牌坊纪念广场组成的古城文化景观功能节点。

4.2建筑高度控制

(一)建筑高度控制应遵循“整体研究、严格控制”的方针。对同一地块有多种建筑高度控制要求时,采取“就低不就高”的原则进行控制,高度控制分为开敞空间区、一层高度控制区、二层高度控制区三个层次,详见“建筑高度分区控制规划图”。

(1)开敞空间区

除广场及规划停车场等开放空间,为了保持古城的原有格局,在新城古城墙遗址范围内划定了宽20m的限制建设区域。在此区域内不得建设任何居住建筑物,以绿化景观营造为主,允许按规划要求建设少量构筑物,以提示古城墙遗址。

(2)一层高度控制区

古城历史文化街区内的文物保护单位及历史建筑应维持原来的建筑高度。历史文化街区、文物保护单位及历史建筑建设控制地带内新建改建增建的建筑高度,应控制为一层,檐口高度不得超过4m,其屋脊高度不得超过7m。

(3) 二层高度控制区

该控制区域的建筑高度应控制在二层,檐口高度不得超过7m,其屋脊高度不得超过9m。

(二)文物保护单位保护范围内建筑高度控制应按照文物保护单位保护规划或文物管理部门出的要求进行严格控制。

(三)环境协调区新建建筑高度以控规为依据,建筑高度控制主要考虑视线景观影响和整体风貌协调。

4.3整体风貌保护

(一)城池保护

1、规划思路

桓台县自元代设县,始建城墙,后因坍圮及战火毁坏经多次重修。如今仅存护城河仅东段两处遗址。

由城墙及护城河遗址提示出的桓台古县城“东圆西方”的城池格局极具特色,规划将其做为提示传统格局的重要内容予以保护。并通过城墙、护城河遗址分段保护等方式形成完整的环状空间格局,体现古城整体保护的原则。

2、保护与发展规划引导

对古城墙和护城河遗址实施分段意向性保护,提示古城“东圆西方”的格局,通过重要节点提示了古城门的位置与意向。

(二)“十字街”风貌保护与整治

1、规划思路

“十字街”是新城街巷格局的主轴,也是城镇发展轴。规划确定南北大街、东西大街及其沿街馆铺为风貌街区。作为保护古城风貌的重点,延续古城交通、贸易、集会等多重功能,集中展示新城镇历史文化与民俗风情。

2、保护与发展规划引导

保护古城特色历史空间,保护与整治包括沿街界面建筑改造与广场景观营造,为民俗活动提供场所。

关于建筑改造分为商业建筑、商住建筑、祠庙建筑三类。风貌以清、民国时期为主,允许保留少量拥有时代特征且与古城风貌不冲突的新建建筑。

(三)传统街巷的保护

除因按照道路交通规划,个别街巷辟建为消防通道外,传统街巷的走向、宽度、空间尺度一律保持原状,街巷两侧建筑高度、及体量应严格控制。

5.核心保护范围、建筑控制地带和环境协调区

5.1核心保护范围

核心保护范围内对传统格局肌理进行严格保护,对区内的格局风貌、街巷、水系、建构筑物、院落、古树名木等保护措施应符合后述保护范围内专项保护措施的要求。

1、纱帽胡同历史街区保护要求:整体保护街道格局,不允许进行拓宽建设。保护范围内的建筑物、构筑物,应当根据建筑的保护级别采取相应措施,实行分类保护。街区内王渔洋故居、王渔洋祠、清音堂严格按照文保单位保护要求执行。近期重点修缮文物保护单位及4处历史建筑,整治历史街区内风貌不协调的一般建筑与环境,控制街区内建筑高度、体量、外观形象及色彩等。新建十笏草堂建筑样式应体现传统风格,屋顶形式为双坡,建筑控高1~2层。

2、多幅胡同历史文化街区保护要求:整体保护街道格局,不允许进行拓宽建设。确保此范围以内的建筑物、构筑物、环境要素不受破坏,如需改动必须严格按照保护规划执行并经过上级城市规划主管部门审定批准。保护范围内的建筑物、构筑物,应当根据建筑的保护级别采取相应措施,实行分类保护。街区内耿家大院严格按照上述文保单位保护要求执行。近期重点修复文保单位,整治历史街区内风貌不协调的一般建筑与环境,整治重在控制其建筑高度、体量、外观形象及色彩等,建筑样式体现传统风格,屋顶形式为双坡,建筑控高1层。

5.2建设控制地带

为确保核心保护范围的历史风貌和特色完整性而必须进行建设控制的区域为建设控制地带;

建设控制地带北至寿济路,东至镇府西路,西至张田路,南至老张田路以及老张田路东段延长线,面积为40.5hm2。历史文化街区建设控制地带即历史文化名镇建设控制地带。

5.3环境协调区保护要求

(1)保持原有河道、水塘的自然形态,不得改变,不得填埋;定期治理河道,改善周边环境,防治污染。

(2)环境协调区作为历史文化街区的背景城区,区内的建筑形式应尽量与桓台县地方传统建筑风格相协调,不宜采用外国及江南建筑元素,也不宜过多采用繁琐的中国传统符号装饰,应以现代建筑的简洁大方风格为宜。应积极保护环境协调区内现状农业用地,并加强这一区域的绿化建设,形成历史文化名镇的背景衬托。

6.文物保护单位的保护

6.1保护对象

桓台新城现有国家级文物保护单位2处——王渔洋故居、四世宫保坊;省级文物保护单位3处——王氏祠堂(忠勤祠)、耿家大院、王渔洋墓葬(不在本次规划范围内);市级文物保护单位7处——戏马台遗址、桓台城北遗址、毛家遗址、存留遗址、宫家遗址、耿三里石刻造像、庞氏民居建筑群;县级文物保护单位18处,崔楼遗址、城南遗址、乔南遗址、小徐家遗址、贾庄遗址、祝家遗址、赵苏遗址、崔家遗址、西逯家遗址、西巴王遗址、北极庙遗址、王氏祖茔、清音堂、米脂祠、徐夜故居、民国楼、周氏民居、昝家民居。

拟定推荐升格文物保护单位2处——忠勤祠(国家级)、戏马台遗址(省级)。

拟定新增文物保护单位2处——文庙遗址(县级)、护城河、城墙遗址(县级)。

6.2文物保护单位保护范围的保护要求

所有的建筑本身与环境均要按《中华人民共和国文物保护法》的要求进行保护,不允许随意改变原有状况、面貌及环境。如需进行必要的修缮,应在专家指导下按原样修复,不得改变文物原状,做到“修旧如故”,并严格按审核手续进行。不能随意改变现状,不得施行日常维护外的任何修建、改造、新建工程及其它任何有损环境、观瞻的项目。在必须的情况下,对其外貌、内部结构体系、功能布局、内部装修、损坏部分的整修,应严格依据原址原样修复,并严格遵守《中华人民共和国文物保护法》和其它有关法令、法规所要求的程序进行,并保证满足消防要求。在高度控制方面应保持现状高度或根据原状恢复。

7. 历史建筑的保护

7.1保护对象

新城国家历史文化名镇保护规划确定的历史建筑共6处,分别为世德堂、六益堂、明珠家具店、马家染坊、城北村民居甲、城北村民居乙。

7.2历史建筑保护范围的保护要求

对于历史建筑的院落格局、建筑外立面、建筑结构体系、建筑室内布局、建筑高度和有特色的内部装饰不得改变,其他部分允许改变;建筑修缮的重点是恢复其传统建筑与院落的布局,根据历史建筑现状具体情况,尽可能地恢复历史建筑本来的面目。建筑维护修缮应优先采用旧料来更换损毁构建,修缮的原则是“只修不建,修旧如故”。在细部做法上采用桓台新城和相应地方传统民居的典型做法、样式材质等,可以在对当地建筑的特色提炼下,对无法恢复原样的部分做一定的创意性设计。在历史建筑上设置户外广告、招牌等设施,应当符合桓台县地方传统文化的特色及保护要求。本规划规定一切定为历史建筑的民居禁止拆除。在保护范围内的一切建设活动均应经规划部门、文物管理部门等批准审核后才能进行。因特殊情况需要迁移、拆除的,必须经过由相关专家组成的委员会审核,批准后方能进行实施。

8. 历史文化遗址的保护

8.1保护对象

本次规划保护的新城镇历史文化遗址包括,已列入文物保护单位的齐桓公戏马台、北极台、文庙3处遗址;推荐增加的文物保护单位城墙及护城河遗址;已登录非物质文化遗产的“纱帽树传说”的传承空间善行祠遗址;以及本次规划确定需保护的其余8处遗址:东大湾遗址、城隍庙遗址、钟楼及鼓楼遗址、陈公馆、让德祠遗址、关帝庙遗址、耿氏故居(南院)遗址、魁星阁遗址等。

8.2历史文化遗保护要求与保护措施

历史文化遗址保护总的要求是,保护历史文化实证性遗存,对已经破坏或消失的建筑物、构筑物,采取提示性意向措施,给人以联想与回味,原则上不予复建。

已列为文物保护单位的3处遗址保护范围内,严格控制一切破坏遗址地形地貌的建设行为,严禁取土。必要时可建设保护棚对遗址进行保护。保护范围内的一切新增建设活动需在规划部门、文物管理部门指导下进行,并控制遗址外围地区建设,使其与遗址环境相协调。实施原址保护。

9. 历史文虎街区的保护

9.1保护对象

纱帽胡同街区与多福胡同街区是古城发展至今街巷格局与院落格局保护相对完整、传统风貌较集中的区域,保护规划划定为历史文化街区。

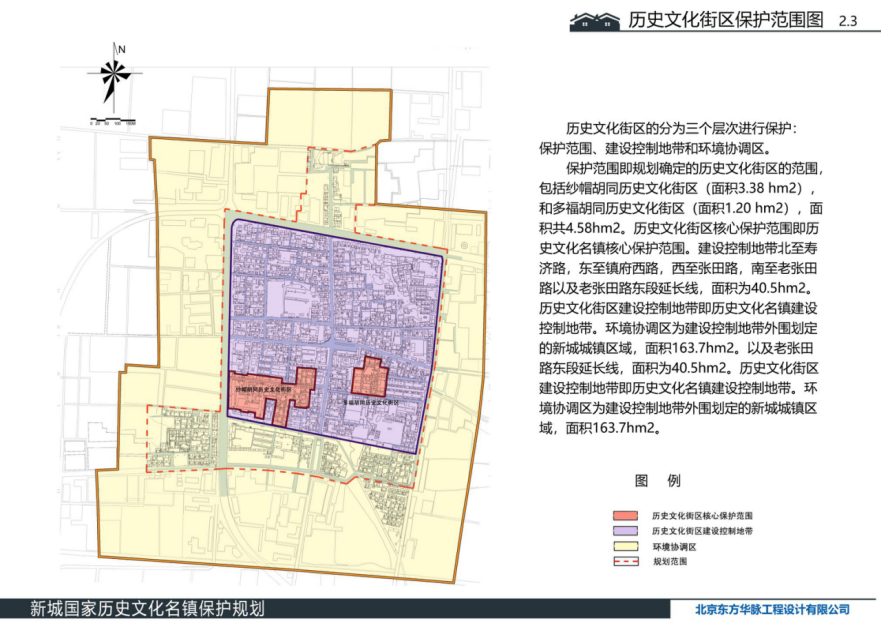

历史文化街区的分为三个层次进行保护:核心保护范围、建设控制地带和环境协调区。

保护范围即规划确定的历史文化街区的范围,包括纱帽胡同历史文化街区(面积3.38 hm2),和多福胡同历史文化街区(面积1.20 hm2),面积共4.58hm2。历史文化街区核心保护范围即历史文化名镇核心保护范围。建设控制地带北至寿济路,东至镇府西路,西至张田路,南至老张田路以及老张田路东段延长线,面积为40.5hm2。历史文化街区建设控制地带即历史文化名镇建设控制地带。环境协调区为建设控制地带外围划定的新城城镇区域,面积163.7hm2。

9.2保护范围内的保护要求:

1、纱帽胡同历史街区保护要求:整体保护街道格局,不允许进行拓宽建设。保护范围内的建筑物、构筑物,应当根据建筑的保护级别采取相应措施,实行分类保护。街区内王渔洋故居、王渔洋祠、清音堂严格按照文保单位保护要求执行。近期重点修缮文物保护单位及4处历史建筑,整治历史街区内风貌不协调的一般建筑与环境,控制街区内建筑高度、体量、外观形象及色彩等。新建十笏草堂建筑样式应体现传统风格,屋顶形式为双坡,建筑控高1~2层。

2、多幅胡同历史文化街区保护要求:整体保护街道格局,不允许进行拓宽建设。确保此范围以内的建筑物、构筑物、环境要素不受破坏,如需改动必须严格按照保护规划执行并经过上级城市规划主管部门审定批准。保护范围内的建筑物、构筑物,应当根据建筑的保护级别采取相应措施,实行分类保护。街区内耿家大院严格按照上述文保单位保护要求执行。近期重点修复文保单位,整治历史街区内风貌不协调的一般建筑与环境,整治重在控制其建筑高度、体量、外观形象及色彩等,建筑样式体现传统风格,屋顶形式为双坡,建筑控高1层。

10.古城风貌的保护与延续

10.1布局结构

新城国家历史文化名镇保护规划的布局结构为:十字一环,四区十点。

10.2建筑高度分区控制

新城国家历史文化名镇保护规划高度控制分为开敞空间区、一层高度控制区、二层高度控制区三个层次,详见“建筑高度分区控制规划图”。

(一)开敞空间区

除广场及规划停车场等开放空间,为了保持古城的原有格局,在新城古城墙遗址范围内划定了宽20m的限制建设区域。在此区域内不得建设任何居住建筑物,以绿化景观营造为主,允许按规划要求建设少量构筑物,以提示古城墙遗址。

(二)一层高度控制区

古城历史文化街区内的文物保护单位及历史建筑应维持原来的建筑高度。历史文化街区、文物保护单位及历史建筑建设控制地带内新建改建增建的建筑高度,应控制为一层,檐口高度不得超过4m,其屋脊高度不得超过7m。

(三) 二层高度控制区

该控制区域的建筑高度应控制在二层,檐口高度不得超过7m,其屋脊高度不得超过9m。

10.3传统格局的保护

(一)城池保护

对古城墙和护城河遗址实施分段意向性保护,提示古城“东圆西方”的格局,通过重要节点提示了古城门的位置与意向。详见“护城河及城墙遗址”保护与整修利用的规划引导。

(二)“十字街”风貌保护与整治

保护古城特色历史空间,保护与整治包括沿街界面建筑改造与广场景观营造,为民俗活动提供场所。

关于建筑改造分为商业建筑、商住建筑、祠庙建筑三类。风貌以清、民国时期为主,允许保留少量拥有时代特征且与古城风貌不冲突的新建建筑。

商业建筑主要集中在南大街、十字街口、北关至北极台以及齐桓公戏马台东侧沿街界面,该区域建筑整治应有利于延续传统商业功能,建筑设计应符合风貌及高度要求。建议恢复原有老字号。

商住建筑主要集中在东西大街及北大街,该区域建筑可根据发展需要整治为商业与居住混合模式,或商业建筑与居住建筑间隔存在。建筑设计应符合古城风貌及建筑高度的控制要求。

祠庙建筑针对恢复城隍庙、让德祠及北极台部分建筑,建筑设计应展现历史风貌。

关于广场景观的营造包括保护十字街口历史特色空间和沿街相关文化遗址广场。建议通过景观构筑物、绿化营造、铺装变化等手段提示遗址上原有建(构)筑物历史格局。

规划十字街口为古城商业和活力的中心,重点营造街口的商业氛围和民俗活动空间,引进符合现代功能的传统商铺商号,并保留西南部之近代公共建筑,对其内部进行改造,满足现代功能,以体现历史的可读性与发展脉络的延续。

沿街文庙遗址,正德门、厚生门遗址。建议通过景观构筑物、绿化营造、铺装变化等手段提示遗址上原有建(构)筑物历史格局。

(三)传统街巷的保护

除因按照道路交通规划,个别街巷辟建为消防通道外,传统街巷的走向、宽度、空间尺度一律保持原状,街巷两侧建筑高度、及体量应严格控制。

10.4古城建筑保护与政治方式

新城国家历史文化名镇保护规划为保护古城建筑风貌和空间格局,对古城内建筑的整治与更新提出以下五类方式:

(1)修缮

修缮是针对文物保护单位建筑。文物保护单位建筑本体要求保持原样,以求如实反映历史遗存。对个别构件可视损毁情况予以修缮或更换,修缮必须遵守“修旧如故”的原则,应优先考虑使用旧料。

(2)维修改善

维修改善是针对历史建筑。历史建筑维修要求不改变建筑外观特征、立面、结构体系和建筑高度等;维修改善应着力恢复历史建筑与院落的布局,在细部做法上采用桓台新城和相应地方传统民居的典型做法、材质等。

(3)保留

保留是针对一般传统建筑。古城内现有部分传统建筑,风貌较好,规划予以保留。部分质量较差的应在相关部门指导下进行维修。

(4)整修改造

整修改造是针对风貌与古城不协调,需要更新或者改造的一般建筑,根据新城一般建筑的质量与风貌情况,可以分为2类:

第一类,与传统风貌有冲突的一般建筑。这类建筑不具备拆除或更新的条件,主要对其建筑外观造型按传统风貌和建筑形式进行整修改造,具体措施包括降层、平改坡、更换屋瓦颜色、改变外饰面、改变门窗样式等。

第二类,位于重要的空间节点周边、需要置换的用地、文物古迹用地的拓展所涉及的一般建筑。这类建筑往往与传统风貌冲突较大,拆除后新建建筑要满足保护规划对新建建筑的控制要求,与传统风貌协调。

(5)拆除

拆除是针对拆而不建的一般建筑。这类建筑或位于文物保护单位保护范围内,或存于主要景观视线区域且与传统风貌有较大冲突,或为违章搭建的临时性建筑,或因必要的基础设施建设而需要拆除的建筑。文物保护单位保护范围及历史遗址范围内的建筑拆除后规划为绿地、广场等开放空间,允许新建一定比例用于提示历史格局的建、构筑物,要求风貌与传统建筑协调,且高度不超过二层。

10.5其他环境要素的保护

(一)古树名木的保护

1、保护对象

新城镇的古树名木共10株,主要散布在名人故居和民居中,目前其中9株已在册。

(二)牌坊及其遗件、遗址的保护

1、保护对象

除文物保护单位“四世宫保坊”外,古城内已查证的牌坊共39处(文庙内云路坊未计其中)。

11.非物质文化遗产的保护与传承

11.1保护与传承的对象

新城镇非物质文化遗产资源十分丰富,已登录的桓台县级非物质文化遗址项目有4项,规划推荐登录的项目有86项,本次规划调查研究推荐保护传承的尚有传统街巷名称、商业老字号等。

(一)桓台县县级非物质文化遗产已登录的项目,见下表:

|

序号 |

项目名称 |

所属分类 |

传承人 |

获批时间 |

|

1 |

纱帽树的传说 |

民间文学 |

王毓贤 |

第一批(2007) |

|

2 |

秸秆扎制牌坊 |

传统手工技艺 |

张树勤 |

第一批(2007) |

|

3 |

王氏传说 |

民间文学 |

王毓贤 |

第二批(2008) |

|

4 |

水浒人物剪纸 |

传统手工技艺 |

赵士鹏 |

第二批(2008) |

(二)已查实的老街巷名称见下表:

|

现在路名 |

文化路 |

文化东街 |

鱼市街 |

县衙大街 |

崔家街 |

|

老街巷名 |

纱帽树街 |

多福胡同 |

商会街 |

县衙前街 |

书院胡同 |

(三)已查实的传统商业老字号见下表:

|

所在街巷 |

老字号(未区分年代) |

|

南北大街 |

李家菜馆、三益成棉布庄、仁和杂货、薛氏布铺、孙家面馆、王家面馆、福顺永、同仁堂、育化堂、宏生堂、祥和钱庄、顺丰酒店、王清钱庄、孟氏鞋铺、张氏木匠铺。 |

|

东西大街 |

裕泰杂货铺、蒋家菜馆(德顺馆)、徐家百货、韩家面馆、 耿家菜馆、当铺。 |

(四)新城镇非物质文化遗产资源普查建议登录的项目,见下表:

|

项目名称 |

传承人 |

分类 |

项目名称 |

传承人 |

分类 |

项目名称 |

传承人 |

|

|

民

间

文

学 |

王象春上书救蔡姬 |

宁允庄 |

民

间

文

学

|

徐女反唇讥秀才 |

王淇 |

传 统 医 药 |

宁氏烧烫伤疗法 |

李福贤 |

|

王渔洋弃冠平冤案 |

王毓贤 |

诗泰曳白 |

王淇 |

新城益母丸 |

李福贤 |

|||

|

王渔洋为夫访邵潜 |

王毓贤 |

崔公书院的故事 |

刘开江 |

育代堂制药 |

王淇 |

|||

|

王渔洋与蒲松龄 |

王毓贤 |

官娘子故事 |

李福贤 |

万年堂制药 |

王淇 |

|||

|

王渔洋激赏雁塔诗 |

王毓贤 |

伊允祯故事 |

李福贤 |

民 俗 节 庆 |

送鬼 |

王淇 |

||

|

徐氏女冤得昭雪 |

王毓贤 |

伊桂轶事 |

李福贤 |

新城方言 |

李福贤 |

|||

|

王渔洋巧联兴卞园 |

王毓贤 |

崔正宇辞官 |

宁允庄 |

新城谚语 |

李福贤 |

|||

|

王渔洋琉璃河驿舍题诗 |

王淇 |

高瓦匠巧对刘财主 |

张希农 |

新城歇后语 |

李福贤 |

|||

|

徐夜轶事 |

王淇 |

魁星阁点状元 |

宁允庄 |

拉大锯 |

李福贤 |

|||

|

王渔洋应对得书画 |

王淇 |

郑义钧、健讼轶事 |

荣庆玉 |

入座讲究 |

李福贤 |

|||

|

徐夜迅答得宠物 |

王淇 |

平蛮督木忠勤公 |

王毓贤 |

过十二日 |

荣庆玉 |

|||

|

伊辟一言惊四座 |

王淇 |

风氏夫人的故事 |

王毓贤 |

生活禁忌 |

荣庆玉 |

|||

|

王启涑口答舅题 |

王淇 |

王渔洋与张杏墙 |

王毓贤 |

新城大集 |

荣庆玉 |

|||

|

伊应鼎崇敬王渔洋 |

王淇 |

一字千金 |

王毓贤 |

重要节日 |

陈立言 |

|||

|

王伍拾金不昧 |

王淇 |

传统手工技艺 |

孔家烧饼 |

宁治耀 |

传 统 舞 蹈 |

舞狮子 |

陈立言 |

|

|

刘夫人苦心育子孙 |

王淇 |

孔家面馆 |

孙正军 |

耍龙灯 |

陈立言 |

|||

|

王象乾尊师 |

王淇 |

马家染布技艺 |

宁允庄 |

踩高跷 |

陈立言 |

|||

|

辛未之难 |

王淇 |

糊纸草 |

宁允庄 |

跑旱船 |

陈立言 |

|||

|

伊辟智断失马案 |

王淇 |

|

宫家山药 |

李荣江 |

扭秧歌 |

陈立言 |

11.2保护与传承场所规划

(一)传承场所

保护规划为非物质文化遗产的保护与传承提供的场所,分为三类空间:

1、公共活动空间

公共活动空间包括齐桓公戏马台遗址西侧广场、纱帽树广场、文庙遗址广场,以及十字街口广场、东西大街等,都可作为民俗节庆和文化交流活动的场所。

2、商业活动空间

商业活动空间主要集中在南关牌坊广场两侧、南北十字大街,及北关至北极台,可恢复一部分老字号,并可安排传统手工艺作坊。

3、文化演绎空间

文化演绎空间是指齐桓公戏马台、忠勤祠、王渔洋故居及祠堂、四世宫保坊、耿家大院、徐夜故居等文保单位建筑,可结合建筑保护和布展,充分演绎相关历史文化内涵。

(二)规划建议

1、建议组织专业力量深入研究新城历史文化内涵的演绎工作,收集素材,提炼主题,选择合理的布展方式,力求取得实效。

2、建议政府部门结合社会需求和旅游发展,组织研究十字街老字号和手工艺作坊的安排问题,广泛听取村民群众的意见,使经营者在古城保护和发展中得到实惠。

3、建议恢复街巷的传统名称。

12.绿地景观系统和旅游规划

12.1绿地系统

新城镇绿地系统呈环、廊、园、簇布局结构。

(一)环:结合护城河、东大湾、四城门等遗址,辅以多种绿化形式建设护城河遗址公园,形成围绕古城外围的界定古城范围、提示城址格局的特色文化绿环。

(二)廊:即沿十字大街、长安街两侧,配植以乔木为主,乔木与灌木结合的绿色廊道,以改善公众游览环境。

(三)园:主要指齐桓公戏马台遗址公园、北极台、社稷坛广场、纱帽树广场、文庙广场、牌坊纪念广场、忠勤祠广场等设置的片状、块状公共开放绿地、小游园,为社会公众提供了众多的休闲、交往空间,提高了城镇环境质量。

(四)簇:即利用街巷转角处、街坊隙地设置的街头、街坊小绿地。以及结合文物古迹的保护、整治,在其庭院配植的绿化,虽以点成簇,但丰富了城镇景观环境。

12.2景观空间结构

规划保护的北极台、四座城门、钟楼、鼓楼、十字广场、四世宫保坊、魁星阁、云路坊、文庙、城隍庙以及关外忠勤祠等等都是重要的节点景观和观景点。景观节点除保持古城建筑特色外,要通过小品配置、植物造景、活动场地等手段突出节点的景观效果,这些景观点在空间视线与可达性上相互联系,构成新城特色的文化景观空间结构。

12.3景点与景区

新城国家历史文化名镇保护规划于文物保护单位、历史文化街区以及重点发展地块规划开发11个景区,分别位于为北极台遗址、戏马台遗址、徐夜故居、护城河遗址、文庙遗址、耿家大院、十笏草堂、善行祠、王渔洋故居、忠勤祠、四世宫保坊广场,并于古城内规划多处景点。规划整治老张田路南侧从“四世宫保坊”至“忠勤祠”的景观道路,延续忠勤祠至古镇区的景观。

12.4游线及旅游服务设施

(一)游线

新城国家历史文化名镇保护规划以南北大街作为古城游览的主要轴线,以忠勤祠、牌坊广场、永宁门、十笏草堂、戏马台、利用门、北极台一线作为古城游览的中心,西环王渔洋故居、善行祠、正德门广场等景点景区;东环护城河遗址公园、耿家大院、文庙城隍庙、徐夜故居等景区,形成完整的文化体验游览线路。并依据《桓台古县城保护与旅游发展规划》中相关规定,形成丰富的主题旅游线路。

(二)旅游服务设施

1、游客中心

规划于南端“新城牌坊广场”、以及北端寿济路停车场西侧设置两处游客服务中心,为游客提供旅游咨询和建议。游客中心设立医疗急救点、失物招领处、存物处、广播中心等,并能为残疾人提供特殊服务。

2、住宿与餐饮

规划恢复中山路餐饮老字号,以高档特色饭店、家常菜馆、小食铺等为游客提供各种餐饮类型的服务。于入口服务中心、王渔洋故居、牌坊广场、城隍庙、鼓楼文化街、北极台等景点配置不同规模档次的餐饮设施。利用十笏草堂、耿家大院等文化场所,开设一定规模的民宿旅店,于入口服务中心配备较大规模住宿接待设施。镇区内不建设配套的大型现代化宾馆、饭店。

3、购物场所

规划于古县城内的十字街(包括东西南北四段)、多福胡同、北关街道等两侧设置若干购物商店,以出售旅游生活用品与当地土特产品、旅游纪念品等为主。另外,各主要景区景点也可开辟小型旅游纪念品购物点。

4、公共厕所

旅游公厕规划纳入城镇环卫工程规划,一并考虑安排。厕所间距离以200米到500米为宜,每个厕所服务的半径不宜超过500米。

5、医疗服务

规划利用桓台县、新城镇现有的医疗机构,开展针对游客的医疗服务。在游客中心设有应急医疗急救点,配置必要的医疗急救人员与医疗急救设施。同时,在各景区景点设置医疗急救箱,内有急救药品和简单器材等。

6、环境设施

传统街巷两侧广告、招牌以匾额形式设置,不得在街巷凌空设置标志破坏街巷空间尺度。空调外机、太阳能热水器等设施不得设置在沿街立面及街巷视线所及范围。街巷铺地恢复原有石板街面。街区内指示牌、座椅、垃圾箱等环境设施的色彩不宜鲜艳,宜用原木、石材等自然材料。