陈平,1960年生于北京,当代著名画家。1980年考入中央美术学院国画系。现任教于中央美术学院国画系,为一级美术师,中央美术学院中国画学院副院长、博士生导师,中国艺术研究院博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,中华诗词协会会员。

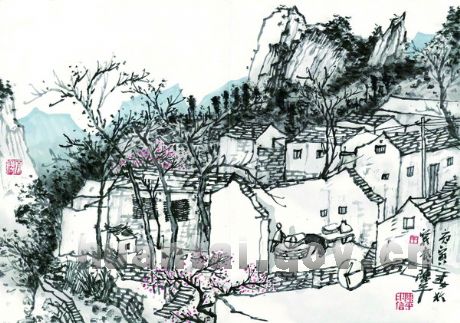

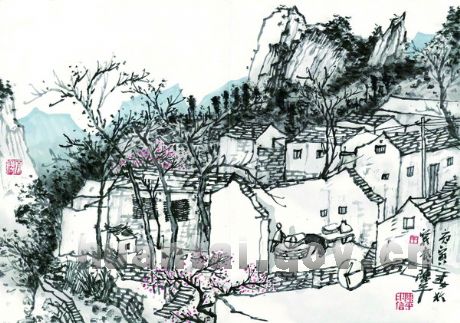

陈平代表作品有《费洼山庄》、《半村半郭人家》、《淡静的日子》、《家乡美景眼画》等,曾多次在国内外举办个人画展。陈平先后出版了《陈平山水画集》、《陈平书法集》、《陈平篆刻集》、《陈平诗、曲集》多种,并创作了杂剧五种。

今年首展,绽放桓台

初见陈平,戴着复古圆框眼镜,身穿唐装,系着格子围巾,不时背着手来回踱步,儒雅气质显露无疑。他一会和观众热情地交谈画作,一会应观众要求合影留念,没有一点架子。这是1月4日,记者在“笔墨传承”陈平师生书画作品展开展当天看到的陈平,颇有一副“现代古人”的味道。陈平几十年苦心孤诣研究一纸丹青,怀揣一颗对绘画的赤子之心,创造着属于他的艺术世界。

谈起桓台印象,陈平说:“桓台是个好地方,这里民风淳朴,老百姓都很喜欢书画,也有很多书画名家,书画氛围很浓厚,‘笔墨传承’书画作品展,是我2014年的第一场画展,之所以安排在桓台,一个很重要的原因就是这里浓郁的书画氛围。我的学生当中有几个还是咱们淄博人,所以这次来办画展,感觉很亲切。以后,如果有机会,我还会带着我的学生一起来桓台举办画展。”

陈平将他所理解的古人情韵融入到了现实生活中,立身修持、眼界独到,对人生和艺术坚持着自己的理解,并义无反顾地追求着,他将平生所学融汇于胸,自创门派、自立门户,从意境到笔墨形成了自己完整的体系,在中国画界独领风骚。目前,陈平的丹青墨宝不仅在国内富有盛名,而且在国外的展览中,以绘画的语言和意境打动着国际友人,获得了极高的认可和追捧。

陈平作品

兴趣使然,刻苦学画

谈起怎样走上绘画之路,陈平告诉记者,他出生于1960年,那是个动荡年月,经历了三年自然灾害、文化大革命。那个时候很多和他同龄的小孩,在学校里学习的内容比较单一,不像现在的小学生那么丰富,学习内容相对简单,画画就成了他的唯一爱好。

陈平说:“我上幼儿园时就喜欢画画,经常照着一些小画片画。渐渐地大人们觉得这个孩子喜欢画画,给我几句鼓励。当时与同龄小孩相比,大家都认为我是画得最好的。当时在幼儿园上画画课,老师让我在黑板上画,然后让其他小朋友照着学。上中学时已经是文革后期,社会上的少儿活动包括少年宫的活动渐渐多起来了,我也跟着中学的四五个同学去少年宫学习画画。这时候开始学习素描和色彩,比较正规了。但那时候家境比较困难,没有纸张,我就找些废报纸去练。色彩呢,同学都是画油画和水粉,我只能买水彩,因为水彩比较经用,能用很长时间,不像水粉那样一抹半管就没了。我的素描和色彩就是这样学下来的。”

小小年纪的陈平一心想帮助家里改变困境,他便尝试画插图和连环画,因为插图和连环画有一些稿费,可以补贴家用。在陈平的成长过程中,他的邻居曾景初是很有名的版画家,是解放前白区的进步画家,对陈平一家帮助挺大。

“曾景初夫妇俩省下粮票让我拿到家里,经常接济我家。曾先生知道我想画连环画,就给我介绍了人民美术出版社的林锴先生。我每星期找一天就拿着自己的画稿让林先生看,请林先生提点意见。在这期间,我看到林先生除了连环画,还画水墨、山水、人物、花鸟,还搞书法、篆刻、诗词,他比较全能。这可是我心里一直向往的事情,我觉得以后绘画应该走这条路。渐渐地受林先生的熏陶,我就走上了学习中国画的道路。跟林先生学习的时候是十三四岁,一直到中学毕业考入中央美院。”陈平说。

1980年陈平考入中央美术学院,老师是叶浅予。叶浅予有他的教学思想,他要做一个山水、花鸟、人物共同学习的试验班,招收的学生要全才的,要山水、花鸟、人物并举。由于陈平受到林锴先生的影响,除了山水、花鸟、人物以外还有画连环画的基础,深受叶浅予老师喜欢。

陈平认为,画连环画很锻炼人,拿到一个连环画的稿本,作者就好像是一个导演,又相当于一个摄影,又相当于一个演员,集众家于一身。此外,连环画对构图能力的要求特别强,所以这种锻炼对他的创作和写生影响特别大。

另辟蹊径,自成一家

在1980年代社会转型和文化思潮遭遇外来影响的情境下,中国画的发展在认识、观念和手法上都面临迷丛,而陈平在传统基础上奋勉开拓,用一种崭新的绘画姿态和方式,博采众长,让画坛为之一新。

上学之前受林锴的影响,陈平努力模仿林锴的画。有一次,林锴对陈平说:“一个好的艺术家,在学习时要善于活学;一个好的老师,应该针对学生的兴趣,来引发他们的特点,让学生走自己的路。一个好老师教出的学生,教10个学生是10个风格,如果不善于教学,教10个学生就一个风格。”

画画要走自己的路。这句话对陈平的影响特别大,后来他就开始考虑怎么改变和创新的问题。一次偶然的机会,陈平见到了画家怀斯的一本画集,一幅《1942年的冬天》给陈平留下了极为深刻的印象。色彩单一,情调沉郁,和陈平的画风相似。于是,陈平便去模仿怀斯。与怀斯的“相遇”,是形成陈平艺术语言的重要契机。

陈平说:“我喜欢怀斯,我想能不能把怀斯的色彩放到中国画中来。我就开始试验,有时候画水彩,用了调胶和调浆糊这些小技巧。后来我在山水画变化的时候,就试着看能不能加胶把色彩加厚,当时用的也就是水彩水粉的颜料。但中国画的色彩和这种色彩还是有一定的区别。在我的中国画演变过程中,加入了很多这种色彩,一直影响到我现在。熟悉我的人或许知道,画中的土黄色的调子,都是从怀斯那里来的,包括色彩的沉郁、心情,这和我的成长是有关系的。后来对这种方法不断试验,不断改进,尝试着解决用怀斯的色彩和中国的水墨怎么融合的问题,慢慢形成了自己的风格。”

此外,陈平的画作以水墨为主,或黑入太阴,或晴光明灭,承续着李可染的传统。但他脱离了李可染的写实追求,走进自己营造的心境。陈平告诉记者,他在治学态度上、山水研究的方法上是与李可染分不开的。“我要是一味地从表面上,从皮毛上再去学习李可染先生,无非是在重复他的一个样式。我觉得应该是以他的那种观察方法去学习,走自己的路。这是在学习他的精神,而不是在学他的表面。”

多年的艺术研究,让陈平对艺术有了独到的见解和认识。陈平认为,山水画可分为三种境界,不管山水、花鸟和人物,还是诗词、书法、篆刻都逃离不了这三种境界。第一个境界是情境,当人对一个事物产生了感受,对它有一种感情的时候,就会寄托于它。很多画家都会把这种情与景融合在一起,在这方面做文章。第二个境界是空境,空境就是物我两忘,物我相容。第三个境界是灵境,是一种更高的境界,属于再造境界。事物中似乎有的,但你捕捉不到,它是从心境中迸发出来的。像陶渊明的桃花源,人们都知道它是虚拟的,恰恰又觉得它是真实的,在生活中能找到的,但在生活中你又找不到它,它完全是理想化的。

“我把任何事物、任何艺术的语言都分为这三种境界,诗里头有,书法里头有,绘画也有。这是我判断一个事物的标准,是判断我走哪条路的一个标准,也是我的一种阶梯式的追求。”陈平说。

诗书画印,各领风骚

画家迷恋戏曲的不少,但填词写剧的并不多,而在当下,像陈平这样把画画得风生水起,编曲同样编得渐入佳境的可谓罕见。从1990年代,陈平痴迷小令与昆曲,一痴就是20年,他写作的戏剧主题儒雅,文词意境优美,其深厚的中国传统文化底蕴可见一斑。

作为当代著名画家,陈平为何“不务正业”去创作戏剧?陈平对此解释,许多艺术其实是相通的,像中国画讲究题跋,这就需要会写诗词,他经过长时间的学习,掌握了一定的写词知识,从而为创作戏剧打下了基础。由散曲题画发展到撰写杂剧,包括《画魂诗梦》、《黄山记》、《石梁记》、《孤山梦》、《富春梦》诸杂剧,都集中体现了陈平的文学素养和梨园情怀。

“我最早喜欢诗,大学三年级时一度曾想在诗词上下功夫。学诗的同时,又喜欢上了元曲。我觉得元曲更为俚语化,毕业以后我就一直填小令,填了很多。我填大套又发现在小令与小令之间加上对话就成了一折戏。我喜欢那些雅致完美的才子佳人戏,觉得很完美。”陈平认为,文人画与戏曲是相通的,他画画时喜欢题小令,题词,曲令方面题得多,陈平以前的画,每画必题,或题词,或题小令,就这么一个感受。“比如说戏中开头先弹一琵琶,先进场,出古意,乐队与演员的出场,虚虚实实,两人上场,作个揖,是唱戏,唱起来入戏,这与写意画有相通,我的想法是把戏做足,就像国画里把画画得神完气足。”陈平说。

林锴一直教导陈平诗、书、画、印四为一体,认为一个画画的人,尤其是画国画的人必须得书法好,须得书画同源。书画同源还不行,必须得有修养,修养从哪儿来?要从诗文中来,要学诗,还要学篆刻。这些理念对陈平影响很大。在古人中,有书法和绘画两者结合的,像赵孟頫、董其昌,都是大家。诗书画三者结合的,有苏东坡、石涛。诗、书、画、印四者结合的,像齐白石、吴昌硕、潘天寿、黄宾虹。而这些都是陈平学习借鉴的对象。

陈平诗、书、画、印全面修养,且每一项都达到很高的造诣。此外,他还在家具设计、园林设计、戏曲创作等方面具有很高的创造力,他的很多作品已经进入人们的日常生活中,给很多人的精神和物质生活都带来美的享受,他是当今画坛中典型的文人画画家。

陈平的艺术与生活是同一的,他将生活中的感受,融入到诗、书、画、印的艺术创作当中,充实着当代文人画的丰富内涵;而他敬业守德的职业操守、淡泊名利的价值取向、踏雪赏梅的生活志趣,使得他的艺术创作与人生态度融合在一起,展示出当代文人画的深刻精神内涵。

本版图文/张晓明

|