| 廉政爱民的王渔洋 | ||||||

|

||||||

|

作为“有清一代集名臣、诗人、学者于一身的文化伟人”(著名学者袁世硕语),当代人研究王渔洋、知晓王渔洋,更多的是从其在清初诗坛地位中去探究,作为清初诗坛领袖,王渔洋独创诗论“神韵说”,引领了清初诗坛的发展,在中国文学史上具有非常重要的地位。作为一名读书人,王渔洋也是“学而优则仕”,研究王渔洋,认识王渔洋,不能忽略其仕宦历程。王渔洋为官45载,从最初的扬州推官,到最后官居刑部尚书,纵观王渔洋的仕宦历程,“不负民即不负国,不负国即不负所学。”这是王渔洋践行的为官之道。他也很好的践行了这一为官准则,清廉自守,洁身爱民,被誉为“一代廉吏”,堪称封建社会官吏的楷模。 在王渔洋45年的仕宦生涯中,不畏强权、为民请命;洁己爱民、勤政廉政一直贯穿始终,这种责任与担当,既是古代读书人“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的传承,更是新城王氏家族的薪火相传。 家族的传承 在明清两朝,新城王氏家族从一个农耕之家,逐步发展成为一个簪缨世家。王氏家族300年繁荣,期间出了上百名官员,时称‘王半朝’,意思是王家的人为官者太多,几乎占据了半个朝廷,但令整个家族骄傲的是,没有一名官员因为犯罪落马,这里面更多的体现了这个家族的家风传承,王渔洋就是在“忠勤报国”的家风中成长起来的。 顺治十七年(1660年),年仅27岁的王渔洋赴扬州推官任,王渔洋的母亲孙夫人千叮咛万嘱咐:“汝少年为法吏,吾俱之。然扬,故尔祖旧游地也。其务尽职守,以嗣前烈。”话语里,既有对王渔洋的担忧,更有做好官的勉励。在王渔洋任职第一次任满考成时,被定为“失出法严”,不但不能升迁,还罚俸一年。其母孙夫人鼓励他说:“人命关天,你只要心存公道和宽恕,升迁和降职就不要去想它。” 对于王渔洋的鼓励和教导,不仅来自于其母亲,更有家族先贤的鼓励。康熙三十五年(1696年),王渔洋奉旨祭告西岳的路程中,在抵达闻喜县的时候,诸生父老年七十以上者数十人,知道王渔洋来之后,“率子弟迎十里外”。原来是王渔洋的伯祖王象乾在闻喜担任知县时,“恩德在人口也。”虽然距离王象乾担任闻喜知县已经过去100余年,闻喜县人仍没有忘记王象乾的恩德,仍能说出王象乾的姓氏和籍贯。 虽然我们无法想象当时王渔洋的心理感受,但有一点可以肯定,家族前辈的荣耀一定会激励着他时刻牢记为民爱民的为官理念,为官一任、造福一方,不计个人得失和荣辱。 在王渔洋经过闻喜县祭拜伯祖父王象乾的第二年,三子王启汸任唐山知县候补知州。王渔洋认为儿子弱冠之年委此重任,让他放心不下。于是追忆自己做官的经验准则五十条,寄给儿子。并让其“置座右”,“批玩而从事焉”。这就是《手镜》,这部《手镜》既教育儿子洁己爱民,宽政慎行,也是王渔洋自己一生正直为官的写照和自律准则。《手镜》全文50条,3000余字,内容涉及立身之本、处世之基、为官之道、审刑之度等方面,有很多内容在今天仍具有积极的启示意义。 在《手镜》中,有这样几条格外引人注目。“地方万一有水旱之灾,即当极力申诤,为民请命。不可如山左向年以报灾为讳,贻民间之害。”“人命最重,极当详慎,务于初招,确得真情。”“摧征钱粮各有不同,要以便民为主。”……这些为民爱民的为官理念放在今天仍有极强的现实教育意义。 康熙三十八年,66岁的王渔洋念及祖父王象晋曾经撰写的对联:“绍祖宗一脉真传,克勤克俭;教子孙两行正路,惟读惟耕。”王渔洋撰楹联:“创业难,守业犹难,克勤克俭以宗祖父;积德厚,世德愈厚,兴仁兴让以贻子孙。”这就是家族的传承,也是新城王氏家族兴盛近300年的原因所在。 不畏强权 秉公执法 在王渔洋的仕宦历程中,他从事司法工作的时间较长,在审理案件时,王渔洋始终坚持公正严谨,宽宏大度,不畏强权,不循私枉法。 顺治十六年,明将郑成功与张煌言合兵,攻入长江,围江宁(南京),收复苏、皖20余城,一时响应者甚众,东南为之震动,但不久即战败退兵。顺治十八年,清帝特派两位侍郎坐镇审查,株连了很多人,许多地方官也被定为故意纵敌而判重罪。王渔洋接办此案后,经过缜密调查,把没有确凿证据的嫌疑犯全部释放,保全了良善者,使很多人免遭杀戮,同时,严厉惩处了那些捕风捉影、诬告陷害的奸徒,使告密者阴谋不能得逞。王渔洋有理有据处置此案,得到清廷特派大臣的认可,也赢得了东南沿海一带明朝遗民和扬州士人的感激和敬重。王渔洋此举,实际上庇护了一大批曾经响应郑成功的官吏和民众,在当时是冒着很大风险的。 王渔洋还曾审理了清皇室子孙的一个案子——“克什兔案”。克什兔乃旗人,患了毒疮,危甚。名医张希仁为其治愈。克恩将仇报,私造伪契,诬陷张氏全家卖身为奴于他,而且竟恶人先告状,将张氏告到官府。案子到了刑部,王渔洋审明案情后,判张氏无罪。克什兔仗势欺人,又告于宗人府,郡王召兵部侍郎对证,克无以为对,宗人府维持刑部原判,并将克革职、鞭责。王渔洋不畏强权、秉公执法可见一斑。 爱民为民的情怀 作为一名读书人,王渔洋深知民间疾苦,并尽最大能力为民请命。在王渔洋初任扬州推官的第二年,便提出了罢除迎春琼花观会一事。 扬州琼花,天下独绝。扬州府一直以来都有大办琼花观迎花会的做法,铺张浪费,花费民脂民膏。相传隋炀帝曾多次乘龙舟沿运河亲来观看。每年四月前后琼花盛开时,观者如潮。当地每年举办“琼花迎春观会”,知府等各级官员参加,官员乘轿,仪仗由妓女骑马引导,兴师动众,招摇过市,其后大吃大喝,所耗钱财却由百姓均摊。顺治十七年,王渔洋赴扬州推官任,经调查认为,迎春会其实是官僚们借以享乐的“ 挡箭牌”,民怨极大,于是上任第二年就建议取消会事,终被采纳。王渔洋此举不仅革除了这一陈弊陋习,也杜绝了当地官员借以搜刮民财的歪门邪道,维护了士民的利益,深获扬州士人和百姓的称赞。 王渔洋深知“人命最重,极当详慎”,因而断案谨慎,于秋审、朝审时格外精心,尽职尽责,从不随声附和,更不会贪赃枉法,游戏人命。如“徐起龙案”:徐的女儿被其婆母曹氏伙同奸夫辛二与和尚逼奸两月有余,徐起龙与表弟侯六登曹氏之门理论,被曹与奸夫打出,而曹还以“白昼入宅抄抢”告于官。徐侯被解至刑部,初审司官又草率结案。王渔洋访得其实,诘问司官:“你们是畏势呢,还是循情呢,或者是已纳贿呢?竟敢如此判决诳瞒我!”立释徐侯二人,严惩了曹氏、辛二等。京城士民无不称快。王渔洋之所以能明断此类疑案,一是自身“清慎勤”、“不负民”,秉公执法;二是洞悉官场中的畏势、循情、纳贿等弊窦,总是尽自己的权力抵制,力求宽大,心系民命。 在扬州任职期间,王渔洋曾不徇私情、秉公执法,审理了居烈妇向氏一案。到了康熙五十年(1711年),也就是王渔洋辞世的当年,他对儿子王启汧说:“我做扬州推官时,曾为高邮(今江苏高邮市)居烈妇向氏雪冤,后来一直想为她立传,未能完成,今天忽然想起这事。我说你写,算是了此一段公事吧。”这是王渔洋的绝笔,在人生的暮年,还将一个普通人的事情记挂在怀,由此可见其爱民的情怀。 作为一代廉吏,王渔洋坚持不负民即不负国,不负国即不负所学,他留下了洁己爱民、宽政慎行的优良品行。这些对于今天仍然具有重要的教育意义,这也是王渔洋文化的重要组成部分和对今天的启迪。 (杨成见 陈艳华)

扬州琼花台

扬州三贤祠旧址

王渔洋夜批卷宗场景

为民建言,秉公执法的王渔洋

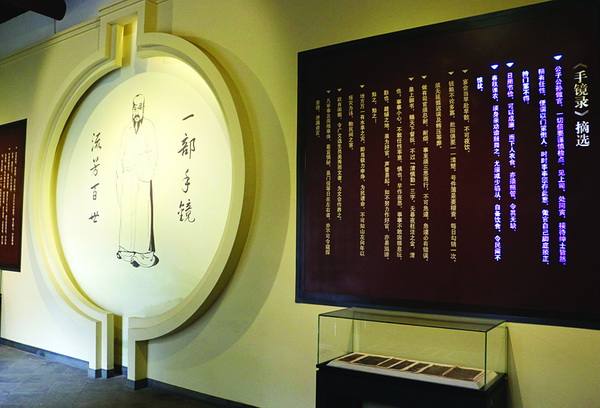

《手镜》折射出王渔洋为官做事的理念

“清慎勤”是王渔洋的为官准则 |

||||||

| 打印本页 关闭窗口 | ||||||